Siempre que se relata el encuentro de los parientes con el Señor, puede dar la sensación de que a Jesús no le interesaban sus ancestros, y eso que allí estaba su Madre, la que luego desde la cruz nos regalaría. De hecho la recriminación suena altanera, “¿quiénes son mi madre y mis hermanos?”, pero es trascendental entender este pasaje para entrar por la puerta grande de la fe.

Siempre que se relata el encuentro de los parientes con el Señor, puede dar la sensación de que a Jesús no le interesaban sus ancestros, y eso que allí estaba su Madre, la que luego desde la cruz nos regalaría. De hecho la recriminación suena altanera, “¿quiénes son mi madre y mis hermanos?”, pero es trascendental entender este pasaje para entrar por la puerta grande de la fe.

La experiencia cristiana no se fundamente en el territorio, en la tradición, en la sangre, en la genealogía, en la patria, en los fueros, en la conquista, en la virtud. Todo eso es muy pequeño y circunstancial. Los tigres son mamíferos con padre y madre, que necesitan vincularse a un territorio, que se adentran en la selva en base a pautas de comportamiento… nada de eso es el material de conducta de un cristiano. No somos hijos de Dios por árbol genealógico y pureza de sangre, con heráldica en el salón de casa, sino por participación, por el bautismo por el que Cristo nos ha metido en la entraña divina.

A María. Cristo la llamaba Mujer, porque es la mujer por antonomasia, en la que toda criatura debería mirarse para entender al Hijo. El mismo Papa Francisco lo dijo muy bien, “qué suerte tener como madre a la Mujer”. En estos días en los que cierta literatura feminista cuenta sus miedos frente al hombre insaciable de dominación, deberíamos mirar a la mujer que aprendió toda su humanidad de aquel Hijo. No quiso ser la madre incapaz de cortar el cordón umbilical, porque hay muchas madres así, imposibilitadas para hacer crecer a sus criaturas por exceso de apremios. Nuestra Madre era la alumna amorosa que conservaba cada fotograma de vida de su hijo dentro de su piel. Porque ser cristiano consiste en meter a Cristo dentro. Es lo contrario de un parto, es la incubación de una relación. “Ya no soy yo quien vive es Cristo quien vive en mí”, es lo contrario a dar luz, es una gestación acompañada.

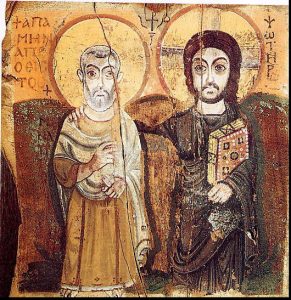

Ser pariente del Señor, según nos explica el Maestro, es ser el abad egipcio que fue retratado en un icono del siglo VII, una imagen imperecedera de la amistad. Cristo le pasa el brazo por encima como signo de confidencialidad y andarse a gusto. Y ahí van los dos, haciendo el trecho de la vida, uno con los Evangelios, con su propia Palabra, y el otro con un papiro, apuntándose las cosas que oye del amigo divino. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, los que me llevan dentro, los que se ponen cerca…

¡ Que interesante y util este Comentario, muchas gracias ¡

¡ Bendiciones y que tenga Ud., un Buen Dia ¡

Estupendo su comentario. Efectivamente:

Esta es nuestra Madre: HE AQUÍ LA ESCLAVA DEL SEÑOR