¿A que oyes hablar del Reino de Dios y te entra así como una emoción épica entre los pulmones? Te vienen ganas de yelmo y caballo. Imaginas un Reino, con su árbol genealógico de apellidos cargados de números romanos y aristocracia de satén; y si encima es el reino de Dios, pues tendrá los rasgos de ser omnipotente, todopoderoso, implacable en la justicia y visible como una campiña al sol, sembrada de siemprevivas y jaramagos. Pero si el reino de Dios no es de este mundo, cosa dicha por el Maestro ante Pilato, surge una pregunta, ¿cómo se presenta su poder? ¿Están visibles la corona y el cetro, o enterrados?

¿A que oyes hablar del Reino de Dios y te entra así como una emoción épica entre los pulmones? Te vienen ganas de yelmo y caballo. Imaginas un Reino, con su árbol genealógico de apellidos cargados de números romanos y aristocracia de satén; y si encima es el reino de Dios, pues tendrá los rasgos de ser omnipotente, todopoderoso, implacable en la justicia y visible como una campiña al sol, sembrada de siemprevivas y jaramagos. Pero si el reino de Dios no es de este mundo, cosa dicha por el Maestro ante Pilato, surge una pregunta, ¿cómo se presenta su poder? ¿Están visibles la corona y el cetro, o enterrados?

Me impresionó la lectura reciente de una homilía pronunciada por Benedicto XVI en 1987, con motivo de las bodas de oro sacerdotales de un prelado. El título del sermón era “Ser testigos del débil poder de Cristo”. Débil poder parece un oxímoron, es como decir fuego frío. Pero curiosamente el Reino del que nos habla el Señor no consiste en proponer a los hombres seguridad, estructuras perfectas, bienestar, libertades absolutas. Cuando el Diablo propuso a un Cristo muerto de hambre la posibilidad de convertir las piedras en pan dijo que no, un no rotundo, no he venido a abastecer a la humanidad con comida. ¿Pero no es eso lo primordial para que un Reino sea estable, dejar que sus miembros tengan su sustento? Para el Señor los bienes básicos son la fe, la esperanza y el amor. Lo demás es añadidura que dura poco, como el placer de comer o dormir.

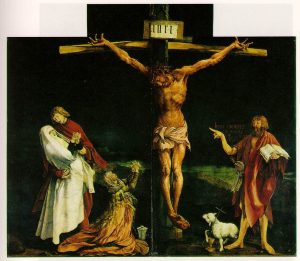

El Señor nos grita que antes de la comida el alma tiene ansia de un Dios amante, este es el inicio del Reino. Cuando a Pedro le llamó Satanás, fue porque el discípulo quería que su Señor no llegara al final de su entrega, hasta la cruz. Pero desde la cruz, desde esa debilidad visible y vergonzante viene el poder de nuestro Rey. Vale, que no se entiende, ya me lo esperaba, pero no hay otra salida. Todo el poder de la salvación de Dios procede de la cruz. Y sólo se entiende este darse hasta el extremo cuando uno ha hecho mucha amistad con el que primero se ha dado hasta el extremo. Rezando con Él, uniendo mi intimidad con la suya.

Y así se inaugura un Reino que va creciendo en el pecho, que no necesita yelmo ni caballo ni banda sonora épica, un Reino que se desarrolla más allá de la muerte. Apetece un Reino que no se desmorona, del que no se ven sus torres saqueadas por las fuerza contrarias sino que crece a golpe de las pruebas de amor inadvertidas que hacen los hombres de fe cuando nadie los ve.